「今年読んで面白かった本はなんですか?」LAPRAS社員に聞いてみた

エンジニアの @yktakaha4 ともうします🐧

LAPRASでは、最終選考としておこなうカルチャーチェックにて10人位のLAPRAS社員と面接をおこなっているのですが、

冒頭でアイスブレイクとして、ファシリテーターが決めたお題を絡めつつ自己紹介する...というものがあります。

例えば、 コロナが落ち着いたらやりたいこと とか、 最近ハマっていること などです。

(手前味噌ですが、選考については以下にまとめていますので、よければご覧ください!)

ですが、自己紹介は社員だけでなく、候補者様にもおこなっていただくことになるので、いくつか避けている質問があります。

具体的には、以下に挙げられているような 家族に関すること や、 尊敬する人物に関すること などです。

その中で、聞いてみたいけど少し憚られることとして、 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること を連想しやすい 読んだ本に関する話題 というものがあります。

アイスブレイクは候補者様にどんな社員がいるかを理解してもらうために行っていることではありますが、社員としても業務上関わる機会が少ないメンバーが同席している場合もあるので、そうした趣味や興味の話は是非聞いてみたいという思いが個人的にありました。

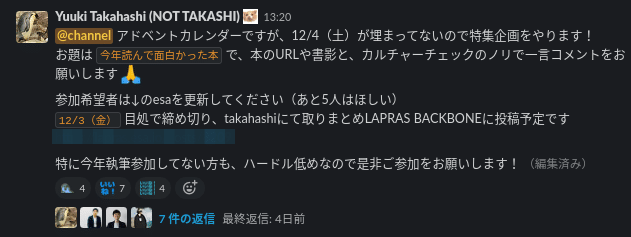

ということで、アドベントカレンダーのスキマを埋めるため 、LAPRASのみんなに聞いてみました!

この記事は、 LAPRAS Advent Calendar 2021 の4日目の記事です。

Advent Calendarとは、クリスマスまでの日数をカウントダウンするアドベントカレンダーの慣習にもとづいて毎年12月1日から25日までの期間限定で開催される記事投稿イベントです。

今年読んで面白かった本は何ですか?

募集方法としては、Slackにesa(=書き込む文章フォーマット)を適当に投げて、URLとひとことコメントを各自に書いてもらいました!

紹介は先着順です。年末でお互い忙しい中、サッとご参加頂いた皆さんありがとうございました🙏

Web配信の技術―HTTPキャッシュ・リバースプロキシ・CDNを活用する

選者: @yktakaha4

配信周り全然わからん勢の知人と週一で輪読会をおこない、半年以上かけてじっくりと読んでいったので、読み終えた時は達成感がありました...!

今まで Cache-Control: no-store か、それっぽく max-age を指定してヨシしていたキャッシュ周りのヘッダ仕様や歴史的経緯について、だいぶ理解が深まったのと、CDNを利用することでどんなリソースが節約されるのか...という話(特に帯域関連のトピック)は全然意識したことがなかったので、驚きをもって読めました。

東独にいた

選者: @KawamataRyo

今年も Kindle 漫画を 700冊 以上買った自分のベスト・バイ・ベストです。(次点は「チ。―地球の運動について―」)

東ドイツのダークな雰囲気を醸し出しつつ、めちゃくちゃカッコいいコマ運び、セリフまわし、魅力的なキャラクターに圧倒的に引き込まれます。

読むしかない!

問いのデザイン

選者: @ryo-endo

社内でハッカソンやワークショップを企画するみなさんにオススメしたい一冊。

向き合う課題の設定と、その課題に向き合うためにどのようなワークショップをデザインすべきか、そして場を作り上げるためのファシリテーション技法までがコンパクトにまとまっています。

いままで感覚でワークショップの企画やファシリテーションをやってきた身としては耳が痛い指摘もあるのですが、それ以上に自分が考えていたこと感じていたことが丁寧に言語化されており、社内のチームビルディングを企画するときに大変参考になりました。

愛するということ

選者: @mitsuwo

第一章のタイトルから痺れる。「愛は技術か」である。

この問いだけで、すでに十分に読む価値がある。

1959年に書かれた本だけあって、男女観・家族観は今の時代から見ると違和感が大きい。しかし、それを補って余りある英知が記されている。

この分断が進む社会において、孤独を感じるのは真の意味で人を愛することができないからであるとフロムは言う。私たちが愛だと思っているものが実は偽りの愛であり、本当に愛するためには、絶え間ぬ習練によって自分自身の内面を発達させる必要があるという観点がとても興味深い。

それととても文章が美しい。訳者の深い知識に裏付けられた、丁寧な言葉や表現の選択が感じられる。100分de名著風に声に出して読みたい一冊。

独裁力 ビジネスパーソンのための権力学入門

選者: @hshimada

かつて京都大学で自分も授業を受けたことのある木谷先生の本です。

一見ものものしいタイトルの本書ですが、「自分の望むように意思決定を行い実行するには、権力のメカニズムについて理解し、権力リテラシーを鍛える必要がある」とうたっており、権力をリーダーシップの一部としてとらえ、権力を乾いた視点で合目的的に活用するということを重点に置いています。

世の中には、権力そのものを求める人も入れば、何かを実現したいので権力を使う必要があるという人もいます。

この本は、組織を通じて何かを成し遂げたいと思う後者のようなビジネスパーソンにとって正しく権力を運用し、意思決定を行い、実行し、結果を出すための心構えや方法論を説いてくれます。

自分も権力やリーダーシップの捉え方が変わりました。

新しい顧客のつくりかた

選者: @nagasako

新規コンセプトを考える必要に迫られ、方法を学ぼうと数冊読んだなかで手応えがあり面白かった本です。

実際に話を聞くことの大事さ、そして聞いたあとでそれを言葉通りに受け取るのではなく、

一回「その人のなかに入り込み」、理解し、共感し、行動にいたるまでのメカニズムを体感する、

そうすることで真に求められるサービスのヒントが出てくるのだと感じられました。

カスタマー理解の話は空中戦でふわふわするものが多いと思うなかで、

具体の話が多く、ここまですることができるのか、と実感できた本でした。

ネット興亡期

選者: @someya

最近は、今は大きくなった企業がどう成長してきたかに興味を持って事例研究をしています。

それは、LAPRASのようなスタートアップの企業が歴史を参考にするのであれば、GAFAのような会社の現在に憧れて彼らの表面上の制度を模倣するのではなく、そのような企業が成長の過程で対峙した苦悩、その時点で行った判断、その結果を学ぶことに、歴史を学ぶ意義があると考えているからです。

その意味で「ネット興亡期」は90年代からの日本のIT業界の草創期を横断的に概観できる良書です。それも、日本のITを作ってきた企業や先達の歴史を辿れるだけではなく、彼らがまとっていた熱を生々しく感じられるのがとても好きです。

Real World HTTP 第2版

選者: @yuichi_yogo

2021年のお正月に2週間ぐらいでガーッと呼んだのですが、ゆるふわなテンションでWeb開発業界に入ってきてしまった自分にとって、Webの歴史やhttpの仕組みが俯瞰できて非常に良い本でした。

細かい部分こそ段々忘却している部分もありますが、だいたいの用語について意味がわかる・どこを調べればちゃんと思い出せるか分かることができたので、これからはWebエンジニアをもう少し胸を張って名乗れる気がしました。(しかし、TCP/IP以下の層については全く触れないので、やはりそっちも勉強しないとダメなのかもしれない)

ここからはじめる企業法務―未来をかたちにするマインドセット

選者: @yuko_iida

対話形式で軽く読めるが、法務業務が会社においてどういった役割を果たしているかが分かりやすく書いてある。

一年超一人法務をやってきて、意識していた点の答え合わせのような感覚で読んだが、去年の今頃に読んでいれば、相当法務の立ち上げが楽になったのに...という一冊。

個別の業務がどういったリスクを抑えようとしているのか、OJTの先輩のような語り口で教えてもらえるので、一人法務だったり初めて法務に関連する仕事をする方に、「一冊目」として今後勧めていきたいと思っています。

Team Geek

選者: @rocky

入社頂くエンジニアさんに毎回お送りしている書籍です。ド定番な本ですが、自分の状態や立場によって、読むたびに感想が変わる良書です。

ソフトウェアを作るのも使うのも人間、という当たり前ですが大事な前提を教えてくれる本だと思います。

マネージャ向けのチームビルディングの本、という印象が強いと思いますが、チームを作っていく立場、新しくチームに入っていく立場、どのような人にでもお勧めできます。

取材・執筆・推敲 書く人の教科書

選者: @haruki_onishi

伝わる文章を書きたい全ての人に参考になる名著です。

記事を書くのはもちろん、ブログを書く、企画書を書く、メールを書くなど、あらゆる"書く"ことに対しての論理と思考法が詰まっています。

「伝わるように書くとはこういうことか」というように思えるはずです。

「100年後に残る文章本」として作成されており、その情報量は圧倒的で、これさえ持っておけばあらゆるシーンで活用できます。

仕事で結果を出したい全てのビジネスパーソンにオススメしたい一冊。

いかがでしたでしょうか?

全体的には結構堅めな本が多く集まった印象ですが、それぞれのその時の関心事が垣間見えておもろいなと思いました

社員の様子が気になりましたら、note上で様々な記事を発信していますので、ぜひご覧ください!

明日以降の記事もお楽しみに!

=========

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

今後もLAPRAS BACKBONEで発信を続けていきますので、是非アカウントのフォローや記事への「いいね」をよろしくお願いします。

<この記事を読んだ方へのおすすめ記事>

<LAPRASのサービス紹介>